| Cap.14 | Pag.89 | furetto |  Mustela putorius furo, conosciuto comunemente come Furetto, è un mammifero dei carnivori appartenente alla famiglia dei mustelidi. Mustela putorius furo, conosciuto comunemente come Furetto, è un mammifero dei carnivori appartenente alla famiglia dei mustelidi.È una sottospecie di puzzola e può esserne considerata la variante domestica. La lunghezza può variare dai 40 cm della femmina ai 60 cm del maschio, le femmine restano sempre più piccole dei maschi. Il peso varia tra i 500 grammi ed 1 kg della femmina e tra i 1,5 kg ed i 2 kg nel maschio. Come la maggioranza dei suoi parenti Mustelidi (donnola, martora ed ermellino), il furetto ha un corpo molto allungato e flessuoso, con zampe corte. La colonna vertebrale è talmente flessibile che il nostro piccolo amico può rigirarsi all'indietro in spazi ristrettissimi. Il muso è appuntito, la testa triangolare, gli occhi vispi e rotondi (neri o marroni scuri nei soggetti normali e rossi negli albini). Ha vista poco sviluppata ma olfatto molto fine. Le orecchie rotondeggianti e ricoperte di peluria poste ai lati del cranio leggermente schiacciato. Il naso è rotondo e va da un colore rosa fino al nero a seconda della pigmentazione dei soggetti. La dentatura è tipica del carnivoro, molto sviluppata e tagliente, specie i canini ed composta in totale da 34 denti. Collo lungo e resistente, interamente ricoperto di pelliccia; il pelo è formato da peli più lunghi e scuri ed un sottopelo più chiaro e sottile. La coda è lunga e folta, le zampe sono corte munite di cinque dita ciascuna. Vivono in media 5-8 anni, ma ogni tanto qualche esemplare può superare questa età. |

| Pag.90 | pettirosso |  Il pettirosso (Erithacus rubecula, Linnaeus 1758) è un piccolo uccello passeriforme che antecedentemente era classificato come facente parte della famiglia dei Turdidae e ora classificato come parte della famiglia dei Muscicapidae. Il pettirosso (Erithacus rubecula, Linnaeus 1758) è un piccolo uccello passeriforme che antecedentemente era classificato come facente parte della famiglia dei Turdidae e ora classificato come parte della famiglia dei Muscicapidae.Lunghezza = 13 - 14 cm Peso = 11 - 22 grammi Apertura alare = 6,8 - 7,7 cm Età media = 3 - 4 anni Il pettirosso è un piccolo uccello cantore europeo molto comune. Pur avendo dimensioni ridotte è conosciuto per il suo comportamento spavaldo. È di aspetto paffuto e senza collo. Gli adulti hanno il petto e il fronte colorato di arancio. Il resto del piumaggio è di colore bruno oliva. Ai giovani manca la colorazione arancione e sono fortemente macchiettati. Il comportamento è confidente rispetto all'uomo ed ha attitudine vivaci note a tutti. Spesso quando si lavora in giardino e si rigira la terra il pettirosso si avvicina molto all'uomo per ricercare vermi o insetti venuti alla luce. È presente in Italia tutto l'anno, insettivoro, migratore a breve raggio, territoriale anche durante lo svernamento. |

|

| allocco |  L'Allocco (Strix aluco, Linnaeus 1758), è un uccello rapace della famiglia degli Strigidi. L'Allocco (Strix aluco, Linnaeus 1758), è un uccello rapace della famiglia degli Strigidi.Ha capo grosso e tondeggiante, dischi facciali bruno-grigiastri. Ha occhi neri, non possiede ciuffi auricolari (cornetti), piumaggio bruno fulvo, macchiettato e striato. Si mimetizza alla perfezione nel bosco che frequenta, il suo colore può sembrare la corteccia di un albero. I rigetti sono grigiastri, simili a quelli del gufo comune. La taglia è di 39-43 cm, ala 25-30,5 cm, apertura alare 87-99 cm, coda 17-18 cm, tarso 43-47 mm, becco 28 mm, il peso variabile dai 310 ai 620 grammi, uovo 46,7-39,1 mm. Il dimorfismo sessuale è caratterizzato dalle dimensioni maggiori della femmina. |

||

| Pag.91 | melo |  Melo - Malus pumila Mill. Melo - Malus pumila Mill.Originario di una zona sud caucasica, il melo è oggi coltivato intensivamente in Cina, Stati Uniti, Russia, Europa (soprattutto in Italia e Francia). In Italia la produzione è concentrata nel settentrione: l'80% del raccolto nazionale, infatti, proviene da tre regioni del Nord: Trentino-Alto Adige (46%), Emilia-Romagna (17%) e Veneto (14%). Altre aree di una certa importanza sono Piemonte, Lombardia e Campania. Appartiene alla grande famiglia delle Rosaceae, sottofamiglia Pomoideae, genere Malus. Il melo è una pianta di dimensioni medio-elevate che può raggiungere un'altezza  anche di 8-10 metri. anche di 8-10 metri.Il melo presenta gemme a legno e miste portate da diversi rami fruttiferi, cioè da dardi, lamburde, brindilli e rami misti. Il frutto è un pomo o melonide (falso frutto); la corteccia è tipicamente liscia rispetto altre specie e la foglia si distingue per il margine seghettato. Esiste autoincompatibilità gametofitica nel gruppo della cultivar (cv), ma i gruppi pomologici sono tra loro intercompatibili, perciò sono necessarie più cv per un impianto. |

|

| Pag.93 | marruca |

|

|

| Pag.94 | cotogno |

|

|

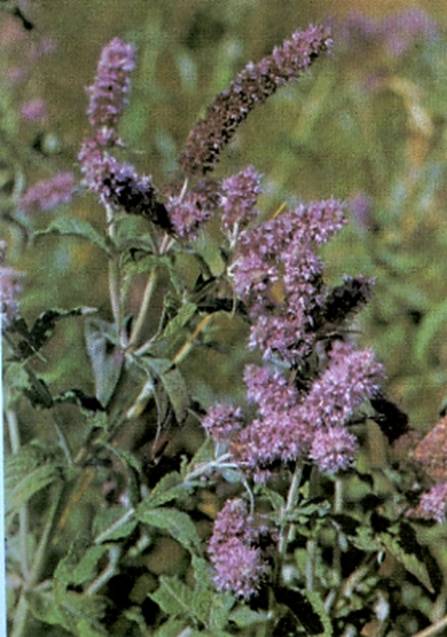

| Pag.99 | mentastro |

|

|

| maggiorana |  La maggiorana è una specie del genere Origanum, nativa dell'Europa e delle regioni centrali e meridionali dell'Asia. Nei climi più caldi cresce fino a circa 1000 metri s.l.m. È la specie che viene impiegata come aromatica in cucina e si distingue dall'Origanum vulgare per l'odore ed il gusto più delicato. La maggiorana è una specie del genere Origanum, nativa dell'Europa e delle regioni centrali e meridionali dell'Asia. Nei climi più caldi cresce fino a circa 1000 metri s.l.m. È la specie che viene impiegata come aromatica in cucina e si distingue dall'Origanum vulgare per l'odore ed il gusto più delicato.

È un'erba perenne nelle regioni di appartenenza (Africa del nord e Asia centrale), altrove annuale non sopravvivendo a temperature invernali troppo rigide, legnosa alla base, con fusti eretti alti 25-90 cm. Le foglie sono piccole, opposte, picciolate, dotate di leggera peluria, verdi su ambo facce, intere e a margine liscio. I fiori sono bianco rosati, odorosi, ascellate da brattee concave. La fioritura avviene nei mesi più caldi. |

||

| olmaria |

Spirea (Spiraea ulmaria) Spirea (Spiraea ulmaria) Spirea olmaria, o più semplicemente olmaria, è una pianta erbacea perenne dotata di proprietà diuretiche, antinfiammatorie e calmanti. Frequente nell'Italia settentrionale - sporadica altrove ed assente nelle isole - la spirea predilige i terreni umidi e freschi; per questo è di comune riscontro in prossimità dei corsi d'acqua, soprattutto nelle regioni montane e subalpine. E' nota anche come regina dei prati o spirea. L'olmaria fiorisce in maggio-agosto, producendo fiori piccoli, bianchi, gradevolmente profumati e riuniti in una pannocchia terminale ampiamente ramificata. Proprio i fiori essiccati, talvolta raccolti insieme alle parti aeree, costituiscono la droga nota come spirea olmaria. Al suo interno troviamo buone concentrazioni di salicilati, sostanze derivanti dall’acido salicilico, dotate di effetti analgesici, antipiretici ed antinfiammatori. La più nota, tra queste, è l'aspirina (o acido acetilsalicilico*), i cui effetti terapeutici sono a grandi linee comuni alla spirea; quest'ultima è tuttavia priva di effetti gastrolesivi ed in questo senso, può essere considerata una valida alternativa all'aspirina di sintesi. |

||

| luì |  Il luì bianco (Phylloscopus bonelli) è un uccello canoro del genere dei Phylloscopus e della famiglia dei Sylviidae. Il luì bianco (Phylloscopus bonelli) è un uccello canoro del genere dei Phylloscopus e della famiglia dei Sylviidae.Il luì bianco è lungo 11 - 12 cm e ha un'ampiezza alare di 18 - 19 cm. Il peso ammonta a circa 7 - 9 grammi. La parte superiore è marrone grigia e ha una parte inferiore di colore bianco. L'uccellino ha una striscia al di sopra degli occhi di colore indistintamente bianco e un codrione giallastro. Le femmine e i maschi hanno la stessa colorazione. Il suo richiamo assomiglia ad un "pü ieh". |

||

| capinera |

|

||

| Pag.103 | romici |  Le romici che spiccano, per il color ruggine, sul giallastro dei campi e dei prati, durante l’estate. Queste piante (R. obtusifolius, R. crispus, R. conglomeratus, R. sanguineus, ecc.) sembrano essere lo stereotipo dell’erbaccia ma i francesi si vantano delle zuppe all’acetosa (R. acetosa) e qualcuno, nella nostra zona, le trova gustose come ripieno per i tortelloni. Le radici di queste specie sono altamente ricche di ferro assimilabile e vengono utilizzate, con successo, nella cura di alcune anemie. Il borgo di Monterumici, sul Savena, forse deve il nome proprio a queste umili piante. Le romici (R. alpestris) che crescono nei pressi delle malghe hanno un illustre parente centrasiatico, il rabarbaro Le romici che spiccano, per il color ruggine, sul giallastro dei campi e dei prati, durante l’estate. Queste piante (R. obtusifolius, R. crispus, R. conglomeratus, R. sanguineus, ecc.) sembrano essere lo stereotipo dell’erbaccia ma i francesi si vantano delle zuppe all’acetosa (R. acetosa) e qualcuno, nella nostra zona, le trova gustose come ripieno per i tortelloni. Le radici di queste specie sono altamente ricche di ferro assimilabile e vengono utilizzate, con successo, nella cura di alcune anemie. Il borgo di Monterumici, sul Savena, forse deve il nome proprio a queste umili piante. Le romici (R. alpestris) che crescono nei pressi delle malghe hanno un illustre parente centrasiatico, il rabarbaro |

|

| lampazzi |

Una pianta tipica della medicina popolare, prima abbandonata e recentemente riscoperta anche dalla medicina ufficiale: si tratta del Farfaraccio (Petasites officinalis, o Petasites hybridus) una pianta che cresce spontanea nei luoghi umidi delle nostre colline e montagne, così come ai margini di fiumi e ruscelli. |